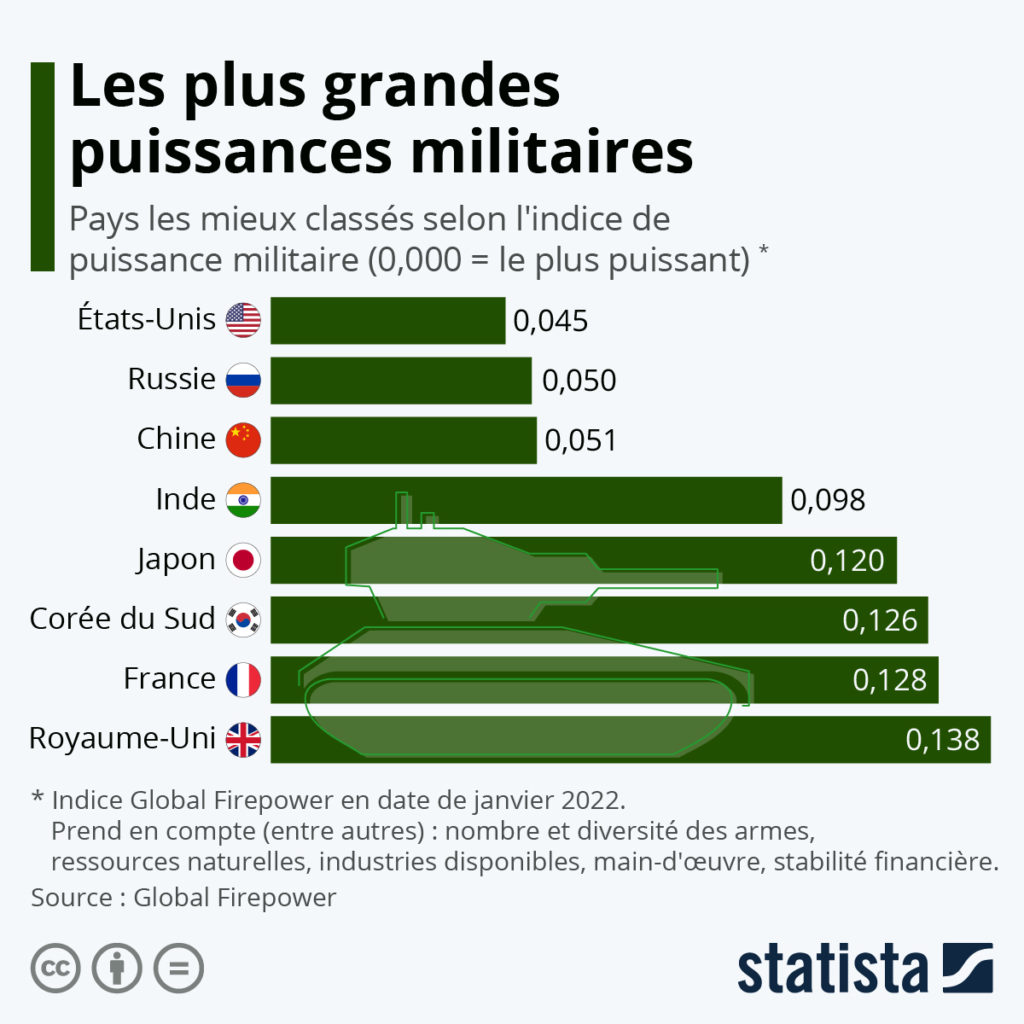

Alors que la diplomatie n’a pour le moment débouché sur aucune solution tangible et que des troupes russes sont massées à la frontière ukrainienne, les craintes de voir surgir un nouveau conflit majeur en Europe sont au plus haut. La menace d’une opération militaire russe en Ukraine a poussé les Etats-Unis à ordonner dimanche soir l’évacuation des familles du personnel de leur ambassade à Kiev. La situation « est imprévisible et peut se détériorer à tout moment », a assuré le ministère américain des Affaires étrangères dans un communiqué.

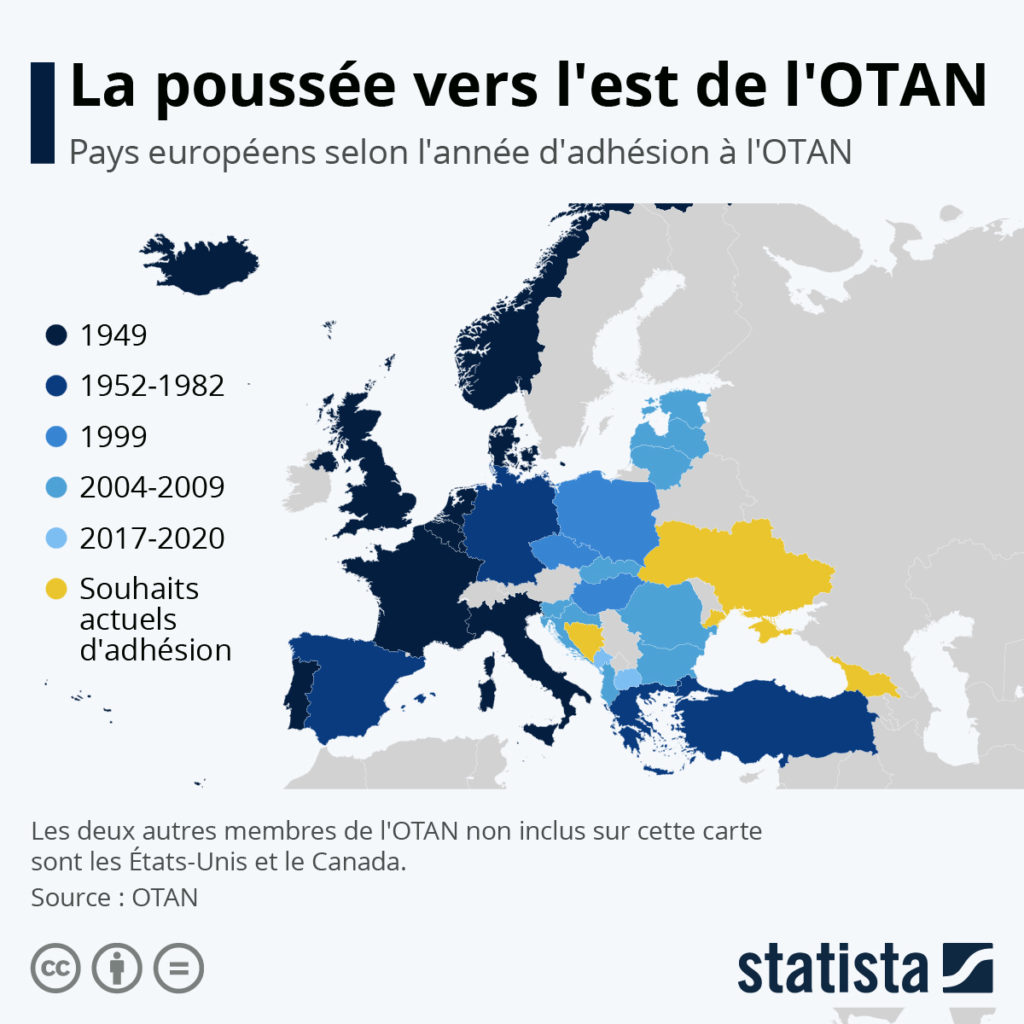

Si les relations entre la Russie et son voisin occidental sont complexes et anciennes, l’aspiration déclarée de l’Ukraine à rejoindre l’OTAN – l’alliance politique et militaire de 30 pays d’Amérique du Nord et d’Europe – est au cœur des tensions actuelles. Si la demande d’adhésion du pays remonte à 2008 et ne devrait pas être honorée de sitôt, le contexte plus large de l’expansion du traité – de 12 membres fondateurs en 1949 à 30 pays majoritairement européens – trace une marche vers l’est qui est interprétée comme une menace par Vladimir Poutine. En décembre, le président russe avait une nouvelle fois fustigé l’organisation durant sa conférence de presse de fin d’année. « Tout nouveau mouvement de l’OTAN vers l’est est inacceptable », avait déclaré Poutine. Mais sa demande d’une interdiction formelle des expansions de l’OTAN a très peu de chance d’être entendue.

Vladimir Poutine a affirmé à plusieurs reprises que l’expansion de l’OTAN vers l’est rompait une promesse faite par les puissances occidentales après la dissolution de l’Union soviétique. Pourtant, même Mikhaïl Gorbatchev, qui avait participé aux pourparlers en tant que dernier dirigeant soviétique, a déclaré qu’une telle promesse n’avait jamais été faite. Entre-temps, la politique de la « porte ouverte » de l’OTAN, incluse dans son traité fondateur, continuera à faire de l’adhésion une option pour les nations souveraines – post-soviétiques ou non – et ce malgré d’éventuelles conséquences sur le plan géopolitique.

L’Union soviétique a peut-être disparu depuis plusieurs décennies, mais la Russie continue de considérer l’Ukraine comme un élément important de sa sphère d’influence. À l’instar de la Biélorussie voisine, l’Ukraine n’a pas seulement un rôle géopolitique d’État tampon entre l’est et l’ouest, mais elle est aussi considérée comme un allié culturel et historique majeur de la Russie – bien plus que d’autres nations post-soviétiques plus éloignées de Moscou.

Selon les règles d’admission à l’OTAN, les pays ayant des différends territoriaux avec d’autres – comme l’Ukraine et la Russie au sujet de la Crimée – ont pourtant peu de chances d’être admis. Mais le bras de fer entre les souhaits d’adhésion et les requêtes d’arrêt de l’expansion a pris la tournure d’une démonstration de force entre les différents parties, continuant de faire écho à l’époque de la guerre froide.

De Tristan Gaudiaut pour Statista