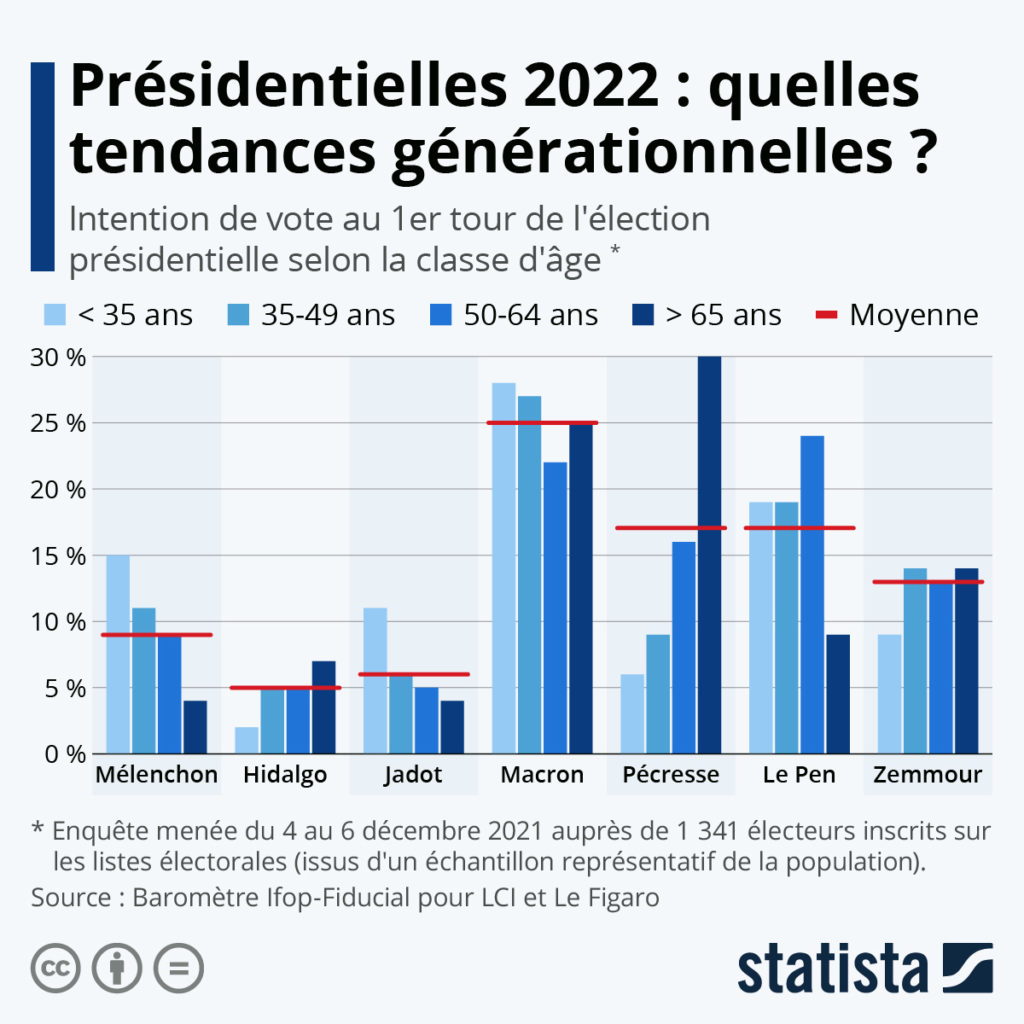

À quelques mois de l’élection présidentielle, le paysage politique n’a jamais semblé aussi fragmenté. Même si rien n’est encore officiel avant la clôture des candidatures le 4 mars 2022, les grandes formations politiques ont déjà désigné leur représentant et les principaux candidats sont connus. Alors que les sondages tentent de dessiner les premières tendances, nous nous sommes penchés sur une variable étudiée en sociologie politique, la relation entre l’âge et le vote. Observe-t-on une tendance générationnelle dans les préférences affichées pour les principaux candidats ?

Comme le mettent en évidence les données du dernier baromètre Ipsos-Fiducial, la droite s’appuie toujours principalement sur l’électorat le plus âgé, notamment les plus de 65 ans. Plus conservatrice et attachée à la transmission de son patrimoine, cette classe d’âge vote en effet traditionnellement à droite, tout en résistant au Rassemblement national. Valérie Pécresse, créditée de 17 % d’intention de vote générale en décembre, recueille ainsi 30 % chez les plus de 65 ans. Le fossé générationnel est particulièrement visible pour la candidate du parti Les Républicains, puisque seuls 6 % des moins de 35 ans ont l’intention de lui accorder une voix.

À l’inverse, les candidats de gauche et écologiste, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, semblent plus à même de récolter des votes auprès des jeunes électeurs, une classe d’âge où l’abstention est également forte. Plus bas dans les sondages – moins de 10 % d’intention de vote générale – ces deux candidats obtiennent leur meilleur score chez les moins de 35 ans : respectivement 15 % et 11 %. Auprès des retraités, ils n’atteignent même pas 5 %.

Du côté des autres prétendants au second tour, on constate qu’ils parviennent à ratisser plus large sur le plan générationnel. S’il n’a pas encore annoncé sa candidature, Emmanuel Macron affiche un électorat potentiel relativement homogène (autour de 25 % d’intention de vote), tout comme Eric Zemmour (moyenne de 13 %). Marine Le Pen, créditée de 17 % d’intention générale, enregistre son meilleur score chez les 50-64 ans : 24 %. Moins suivie au-delà de 65 ans (9 %), elle arrive toutefois à attirer les plus jeunes, obtenant 19 % chez les moins de 35 ans.

De Tristan Gaudiaut pour Statista