Le 25 novembre, l’Agence européenne des médicaments (AEM) a approuvé l’utilisation du vaccin à ARNm de Pfizer-BioNTech pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Suite à ce feu vert européen, le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé l’ouverture de la vaccination pour cette tranche d’âge d’ici la fin du mois. Dès le 15 décembre, les 360 000 enfants « à risque » de développer des formes graves de Covid-19 pourront recevoir leur dose. Si le sujet fait débat chez les parents, c’est à la Haute Autorité de santé (HAS) que reviendra la décision finale de pouvoir généraliser ou non le vaccin aux 6 millions d’enfants restants.

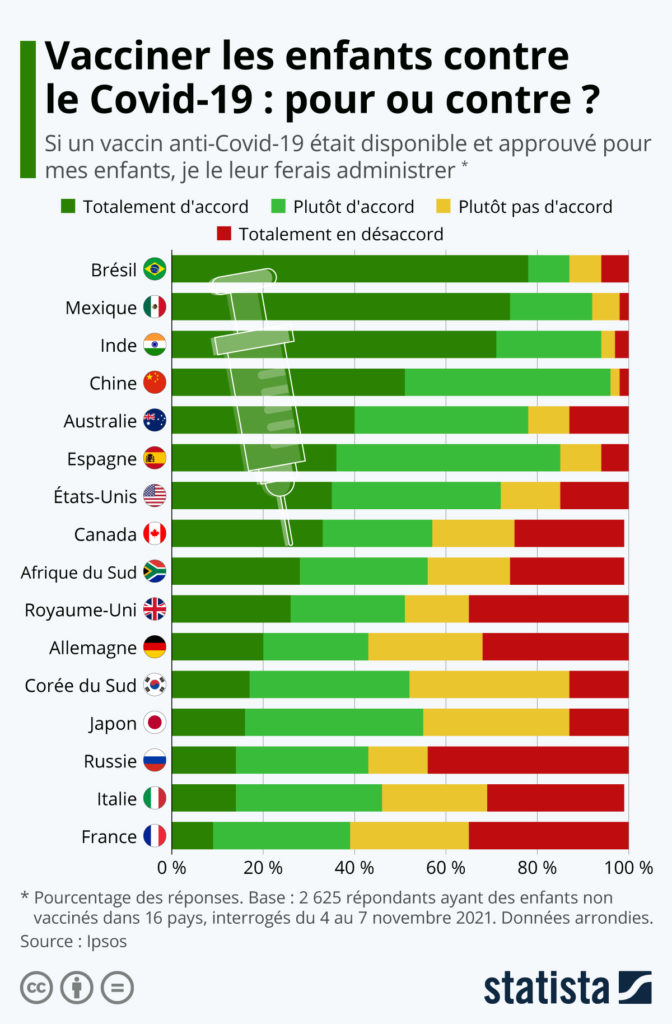

Comme le confirme une étude d’Ipsos, la vaccination des enfants contre le Covid-19 est un sujet particulièrement sensible en France. Sur les 16 pays étudiés, la France affiche le pourcentage le plus élevé de parents qui ne sont pas disposés à faire vacciner leurs enfants si un vaccin était approuvé à cet effet, soit 61 %. Un peu plus du tiers des personnes interrogées (35 %) sont même totalement contre cette idée, tandis que la part des parents qui le feraient sans hésiter atteint à peine 10 %. Parmi les pays les plus sceptiques à cet égard, on retrouve d’autres nations européennes comme la Russie, l’Italie et l’Allemagne, où la part des avis négatifs à ce sujet dépasse également 50 %.

À l’inverse, la vaccination des enfants contre le Covid-19 ne semble pas faire l’objet de beaucoup de débats dans des pays comme le Brésil, le Mexique et l’Inde. Là-bas, le pourcentage de parents qui sont totalement disposés à faire vacciner leurs enfants dépasse 70 %.

De Tristan Gaudiaut pour Statista