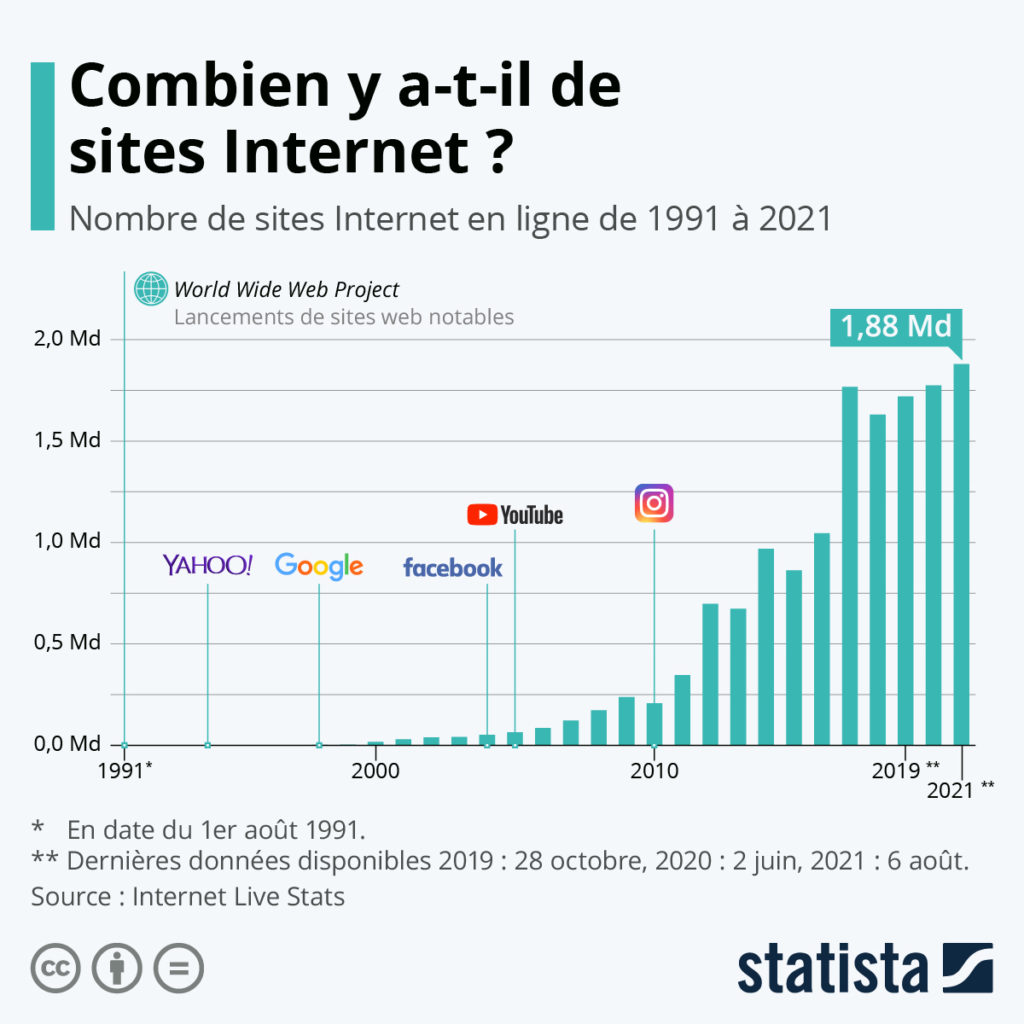

Le 6 août 1991 Tim Berners-Lee, ancien ingénieur du CERN (Centre européen pour la recherche nucléaire) et génie méconnu de la révolution numérique a mis en ligne le tout premier site Internet . Le World Wide Web, tel qu’il avait dénommé le projet, avait pour objectif de faciliter la communication entre les chercheurs travaillant au sein de la célèbre institution.

À la fin de l’année 1992, il y avait seulement dix sites web en ligne. Mais ce n’est qu’après que le CERN ait rendu la technologie accessible gratuitement au public en 1993, qu’Internet a progressivement commencé à devenir le réseau gigantesque et universel qu’il est aujourd’hui. En 1994, on comptait près de 3 000 sites, dont Yahoo!, qui faisait ses débuts sur la toile sous la dénomination « Jerry and David’s Guide to the World Wide Web » et qui n’était alors qu’un simple annuaire en ligne. Au moment où Google est entré en scène en 1998, il y avait déjà plus de deux millions de sites en ligne. Deux décennies plus tard, ce chiffre a presque été multiplié par mille et atteint 30 ans après, le 6 août 2021, environ 1,88 milliards selon les données du compteur Internet Live Stats.

A noter que la définition de « site web » se réfère ici à un nom d’hôte unique associé à une adresse IP. Comme le précise notre source, environ 75 % des sites web ne sont pas à proprement parler actifs de nos jours et correspondent par exemple à des noms de domaines parqués.

De Claire Jenik pour Statista