Il est des lieux, plus ou moins fréquentés qui recèlent d’oeuvres artistiques mésestimées, car le plus souvent invisibles aux yeux des usagers. Coup de projecteur sur un portrait de Stendhal signé d’un grand artiste espagnol contemporain à découvrir à Grenoble.

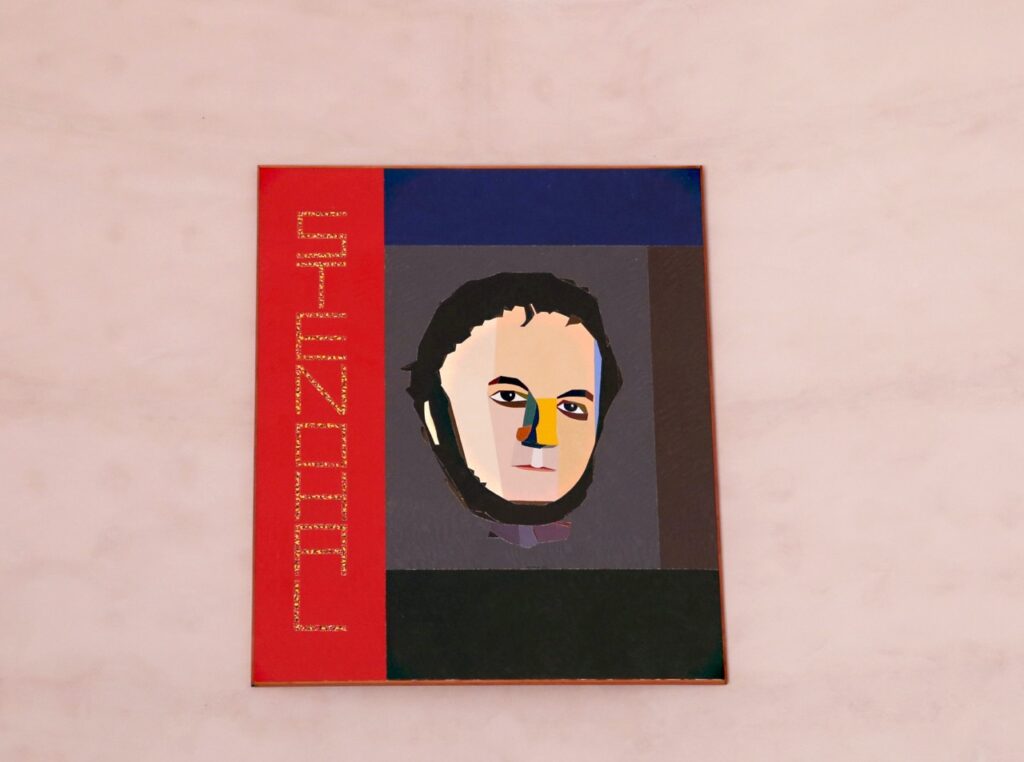

C’est évidemment à la cité scolaire Stendhal de Grenoble que le tableau est exposé, à l’abri de presque tous. Le tableau est signé du célèbre artiste contemporain espagnol, Eduardo Arroyo (1937-2018), réalisé au début des années 2000. Il s’agit d’un portrait peint de Stendhal que seuls les élèves ont la chance de pouvoir admirer. Le tableau est accroché en hauteur, au-dessus de la porte d’entrée de l’ancienne chapelle transformée aujourd’hui en centre de documentation et d’information.

L’oeuvre est construite en deux parties : la principale représente la tête de Stendhal cernée par des bandes aux tons foncés. Les contours du visage multicolore sont dessinés par la chevelure et la barbe noires tandis que le nez couleur ocre ressort tout particulièrement. Un bandeau vertical rouge vif sert d’écriteau avec le nom Stendhal écrit en lettres composées de minuscules taches de couleurs.

Méconnue du grand public, cette toile est propriété de la Région Auvergne-Rhône- Alpes qui l’aurait achetée pour près de 120 000 euros. Il s’agit d’une commande de la collectivité adressée à l’artiste espagnol afin de compenser la destruction d’une autre de ses oeuvres intitulée Le Marché aux chapeaux. Cette fresque de neuf mètres de haut et six mètres de large avait été réalisée sur une des façades de l’établissement scolaire en 1982 dans le cadre de l’opération nationale treize murs peints en France. Jack Lang, ministre de la Culture, avait même assisté à son inauguration. En 2000, Arroyo avait été alerté par le conservateur du Musée de Grenoble, que la fresque allait être détruite dans le cadre d’une opération de rénovation de l’établissement. L’artiste, avait fait valoir ses droits d’auteur et obtenu de la Région cette nouvelle commande en compensation.

A visiter à proximité

A Grenoble durant l’été, l’office de tourisme propose de nombreuses et diverses visites guidées. Pour les amateurs de street-art, il y a la visite guidée street-art et apéro proposée le mardi à 18h30 en juillet et en août. (10 à 12 euros). Les vendredi, samedi et dimanche à 14h30, ce sont des visites sur le thème Grenoble insolite qui sont proposées (6 euros). Mais aussi les balades culturelles en canoë sur l’Isère, proposées en partenariat avec le club d’aviron grenoblois, chaque samedi à 10h. (De 19 à 23,5 euros).

Photo : ©Grenoble Alpes Tourisme

A déguster

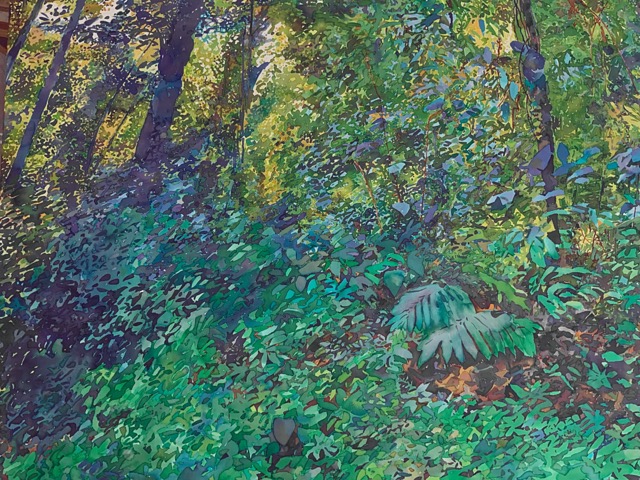

A proximité de la cité scolaire Stendhal se trouvent les halles Sainte-Claire qui abritent de nombreux artisans commerçants de bouche de qualité sans oublier le marché qui se tient chaque samedi et dimanche jusqu’à 13h30 autour de la halle. Pour les fous de chocolat, on ne saurait que trop conseiller de faire une halte à la pâtisserie-chocolaterie La Forêt noire, située rue Alphand. Pour ceux qui préfèrent les glaces, rendez-vous rue Lazare-Carnot, à la Crème Croquante. Pour les restaurants, par exemple le restaurant étoilé Le Fantin Latour.

Photo : ©Thomas Richardson

A écouter et à voir

Le fort de la Bastille est une destination incontournable pour tout visiteur de Grenoble, c’est même la première destination touristique de l’Isère. En cette période estivale, le site propose de nombreuses animations gratuites, en particulier en soirée : apéro-concerts, ciné plein air, cours de pilates, etc. Jusqu’à la 16e édition de la fête de la Bastille, organisée le 5 septembre.

Photo : ©Caroline Thermoz-Liaudy

Se baigner

Dans la ville, le bassin extérieur de la piscine Jean-Bron, rue Lazare-Carnot, est ouvert tous les jours jusqu’au dimanche 31 août 2025 de 9h30 à 14h et de 15h30 à 19h. Des matinales, dès 7h30 et des nocturnes jusqu’à 20h30, sont proposées chaque semaine les mardis et jeudis. Pour ceux qui préfèrent se baigner dans les lacs, la base de loisirs du Bois-Français, à Domène, est ouverte jusqu’à fin août.

Photo : ©PxHere

Thomas Richardson (Tout Lyon), membre du Réso Hebdo Eco