En 2025, on dénombre le plus grand nombre de sportifs en PACA et en Corse avec 81% de pratiquants mais aussi ceux qui y consacrent le plus de temps. Le sport y est d’ailleurs considéré comme un enjeu politique local important.

Selon le dernier Baromètre Sport-Santé 2025 de la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV), les habitants des régions PACA et Corse se démarquent par leur pratique sportive élevée : plus de 4 personnes sur 5 pratiquent une activité sportive (81%, vs 72% en moyenne). Ce sont tout simplement les régions où on fait le plus de sport en France !

De plus, la pratique sportive n’a jamais été aussi élevée dans ces régions. Ainsi, le nombre de sportifs a connu une augmentation importante depuis l’année dernière (+7 points), pour atteindre son niveau le plus élevé depuis 2017.

Au-delà du nombre de sportifs, c’est également l’intensité de la pratique sportive qu’il faut remarquer. En régions PACA et Corse, les sportifs déclarent en moyenne 4h54 d’activité par semaine (contre 4h12 à l’échelle de la France). Ce sont là encore, les plus sportifs à l’échelle du territoire.

La pratique outdoor y est dominante. Plus encore qu’au niveau national, la pratique sportive individuelle et en extérieur est plébiscitée : 75% font du sport seul (vs 61%), 73% pratiquent en extérieur (vs 61%).

Dans ces 2 régions, les conditions météorologiques influencent fortement la motivation et la pratique des sportifs. 3 sportifs sur 4 prolongent leurs séances ou ajoutent des sorties en extérieur par beau temps (75% vs 71% au national), tandis que 65% voient leur motivation diminuer en cas de conditions météorologiques défavorables. Ils sont aussi nombreux à faire preuve d’ingéniosité pour maintenir le même niveau d’activité en cas de mauvaise météo : le plus fréquemment, ils décalent les horaires de leurs séances (66%), ou ajustent le lieu ou le type de pratique (66%).

En région PACA et Corse, le lien entre sport, santé (physique ou mentale) et lien social, est très largement perçu

Les sportifs des régions PACA et Corse pratiquent avant tout pour préserver leur santé et leur bien-être, des motivations identiques à celles observées chez l’ensemble des Français. Garder la forme est leur première motivation, citée par 56% d’entre eux (vs 55% en France), suivi par le fait de se sentir bien (51%, vs 53%). Ce podium est complété par la volonté de se maintenir en bonne santé, de ne pas tomber malade (49%, vs 44%).

De plus, la pratique sportive est aussi largement reconnue pour ses bienfaits sur la santé mentale. C’est même dans cette région que les sportifs en sont les plus convaincus. Pour 95% des habitants des régions PACA et Corse, la pratique d’une activité physique a un impact positif sur le bien-être mental. Ils sont même plus d’1 sur 2 à considérer que l’impact positif est « très important » (56%, vs 46%), soit le score le plus haut parmi les 13 régions françaises.

Aussi, lorsqu’ils doivent réduire leur niveau de pratique sportive, les effets nocifs s’accumulent :85% des sportifs de PACA et Corse rapportent au moins un impact négatif lorsqu’ils ne peuvent pas faire autant de sport qu’ils le souhaitent (vs 86% au niveau national). Les conséquences sont multiples, sur leur bien-être physique (78%, vs 73% pour la France), sur leur état de forme général (67%, vs 66% pour la France), ainsi que sur leur bien-être mental (61%, vs 63% pour la France).

Les bénéfices du sport sont aussi sociaux : la pratique sportive permet de créer et de renforcer des liens avec d’autres personnes. C’est un facteur de motivation central pour les sportifs des régions PACA et Corse. Ainsi, 76% considèrent que pratiquer une activité sportive permet de partager une passion (vs 72% au niveau national), 71% de pouvoir bénéficier d’entraide (vs 67%) et 68% de créer des liens d’amitié durables (vs 67%).

La place centrale du médecin pour inciter à faire davantage de sport

Pour encourager les habitants de PACA-Corse à être (plus) actifs, le médecin se démarque comme l’interlocuteur le plus écouté et dont les recommandations sont les plus efficaces, une tendance qui est homogène sur le territoire. Ainsi, 84% des personnes vivant en PACA et Corse pratiqueraient plus d’activité physique si leur médecin leur recommandait pour leur santé physique (vs 79% au niveau national), 82% pour leur santé mentale (vs 74%). Un autre levier important qui différencie ces deux régions du reste de la France est celui du témoignage d’un proche partageant se sentir mieux mentalement grâce à sa pratique sportive (73%, vs 63%).

La population PACA-Corse apparait donc particulièrement réceptive aux recommandations, qu’elles viennent du corps médical ou de l’entourage. Un terrain fertile pour les politiques de prévention.

Des habitants qui se montrent plus satisfaits que la moyenne des Français quant à l’offre d’activités sportives près de chez eux

Trois quarts des habitants de ces deux régions se déclarent satisfaits de l’offre d’activités sportives présente dans leur commune (75%), 72% concernant les équipements sportifs, un niveau de satisfaction parmi les plus élevés. On notera que près de 4 habitants sur 5 considèrent que les infrastructures sportives sont proches de leur domicile (79%), un résultat en hausse de 13 points depuis 2018 et là encore parmi les plus élevés sur le territoire. La satisfaction à l’égard de cette offre explique probablement en partie le fort niveau de pratique mesuré sur ces deux territoires.

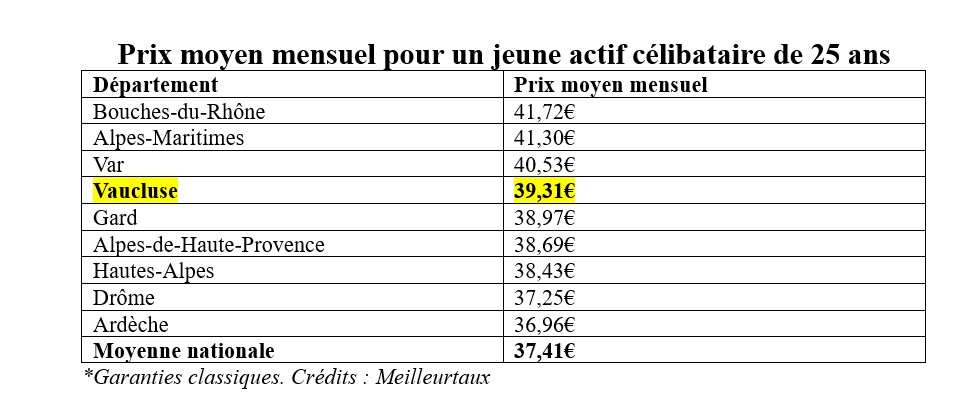

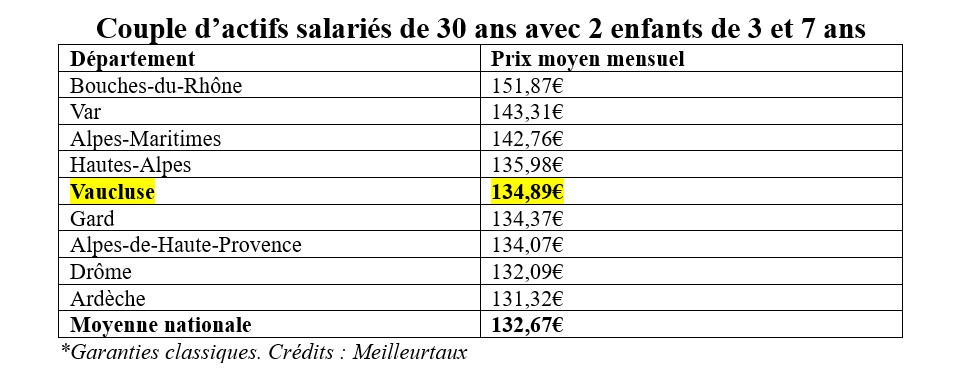

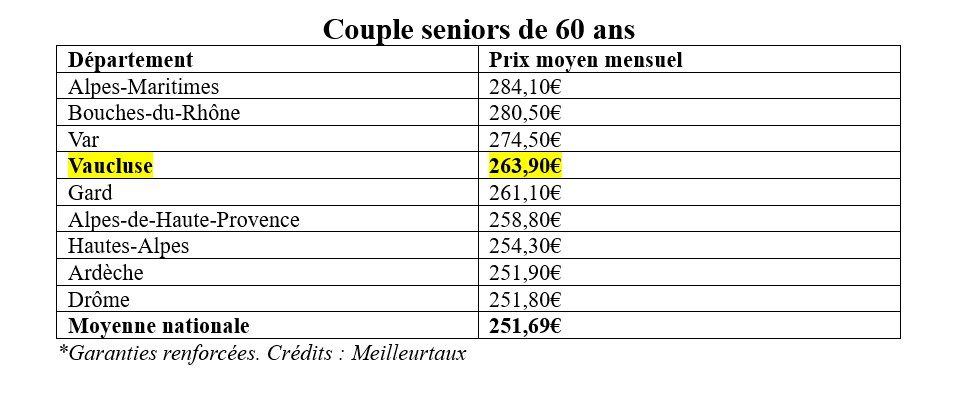

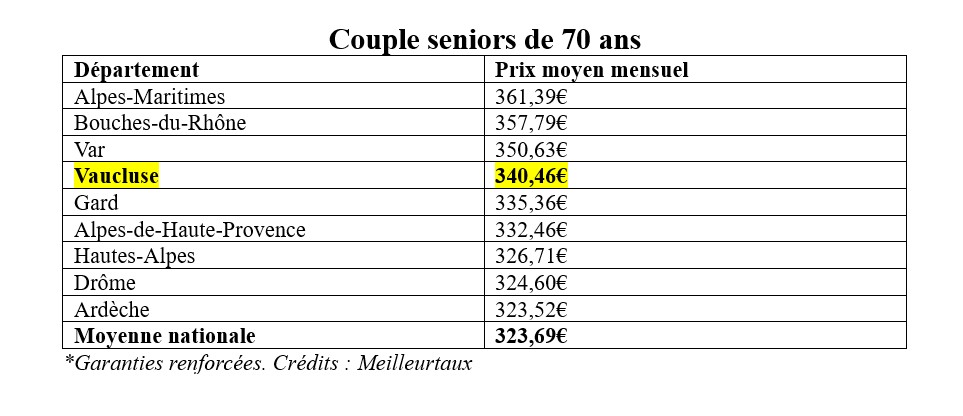

Cette satisfaction ne doit cependant pas occulter la persistance de nombreux freins à la pratique sportive dans leur commune : 2/3 des habitants de PACA et Corse en citent au moins un (68%, équivalent à la moyenne nationale). Le coût de la pratique sportive se démarque nettement comme le premier frein rencontré (31%). Viennent ensuite les obstacles liés à l’offre sportive : l’incompatibilité des horaires (18%), le manque d’infrastructures (17%), l’inadaptation de l’offre sportive locale (15%) ou encore l’éloignement des infrastructures (14%).

Interrogés sur les élections municipales de mars 2026, 65% des habitants de PACA et Corse déclarent que le sport est un enjeu qui influencera leur choix de vote (vs 64% en moyenne). Plus d’un quart considèrent même que le sport aura un impact « très important » dans leur vote (26%), le résultat le plus haut observé parmi l’ensemble des régions. Ainsi, le sport s’affirme comme un enjeu transversal, illustrant les enjeux de santé publique, de cohésion sociale et de bien-être.