À l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse qui vient de se dérouler le 3 mai dernier, l’ONG Reporters sans frontières (RSF) a publié son rapport annuel concernant l’état de la liberté de la presse en 2025. Ce dernier fait état d’une dégradation continue de la situation mondiale. Pour la première fois, l’organisation a classé la situation de la liberté de la presse comme « difficile » à l’échelle mondiale, le score moyen de l’ensemble des pays évalués étant passé sous la barre des 55 points ( « situation difficile »). Plus de six pays sur dix (112 au total) ont vu leur score reculer dans le classement cette année, dont plusieurs pourtant plutôt bien classés. Comme le souligne RSF, « si les exactions physiques contre les journalistes sont l’aspect le plus visible des atteintes à la liberté de la presse, les pressions économiques, plus insidieuses, sont aussi une entrave majeure […]. Sans indépendance économique, pas de presse libre ».

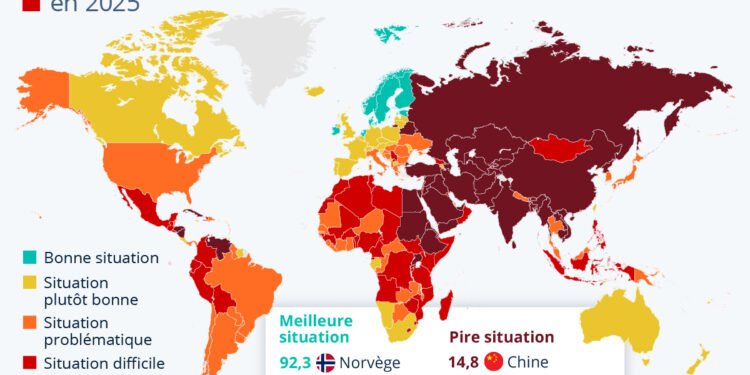

Comme le détaille notre carte, 42 pays, qui représentent plus de la moitié de la population mondiale, ont été classés dans la pire catégorie de l’indice – la situation de la liberté de la presse y est jugée « très grave » et exercer le journalisme y est particulièrement dangereux. En outre, 96 pays se trouvent dans une situation « difficile » ou « problématique », tandis que seulement 42 présentent une situation « plutôt bonne » ou « bonne ». Les pays classés dans la meilleure catégorie de l’indice sont tous européens et se comptent sur les dix doigts de la main : la Norvège, l’Estonie, les Pays-Bas, la Suède, la Finlande, le Danemark et l’Irlande.

La France a de son côté perdu quatre places au classement par rapport à 2024 et se classe désormais au 25e rang mondial. RSF note qu’une « part significative de la presse [française] est contrôlée par quelques grandes fortunes – une concentration croissante qui restreint la diversité éditoriale, accroît les risques d’autocensure et pose de sérieuses questions sur l’indépendance réelle des rédactions vis-à-vis des intérêts économiques ou politiques de leurs actionnaires ».

Parmi les pays où la liberté de la presse est la plus restreinte au monde, on trouve en grande majorité des pays d’Asie et du Moyen-Orient. Le trio de fin du classement est composé de l’Érythrée, de la Corée du Nord et de la Chine, qui reste l’une des principales prisons du monde pour les journalistes et un modèle pour les régimes autoritaires en matière de contrôle des médias. Suivent ensuite des pays comme la Syrie, l’Iran, l’Afghanistan, le Turkménistan et le Vietnam, où les situations sont également jugées critiques pour la pratique du journalisme.

Ailleurs dans le monde, la liberté de la presse a connu un recul important en Afrique subsaharienne, comme au Burkina Faso, au Congo et au Nigeria, mais également dans les Amériques, où plusieurs pays ont vu leurs indicateurs chuter. Par exemple, aux États-Unis, une dégradation inquiétante de la liberté de la presse est observée depuis le second mandat de Donald Trump, tandis qu’en Argentine, le président Javier Milei a stigmatisé les journalistes et démantelé les médias publics.

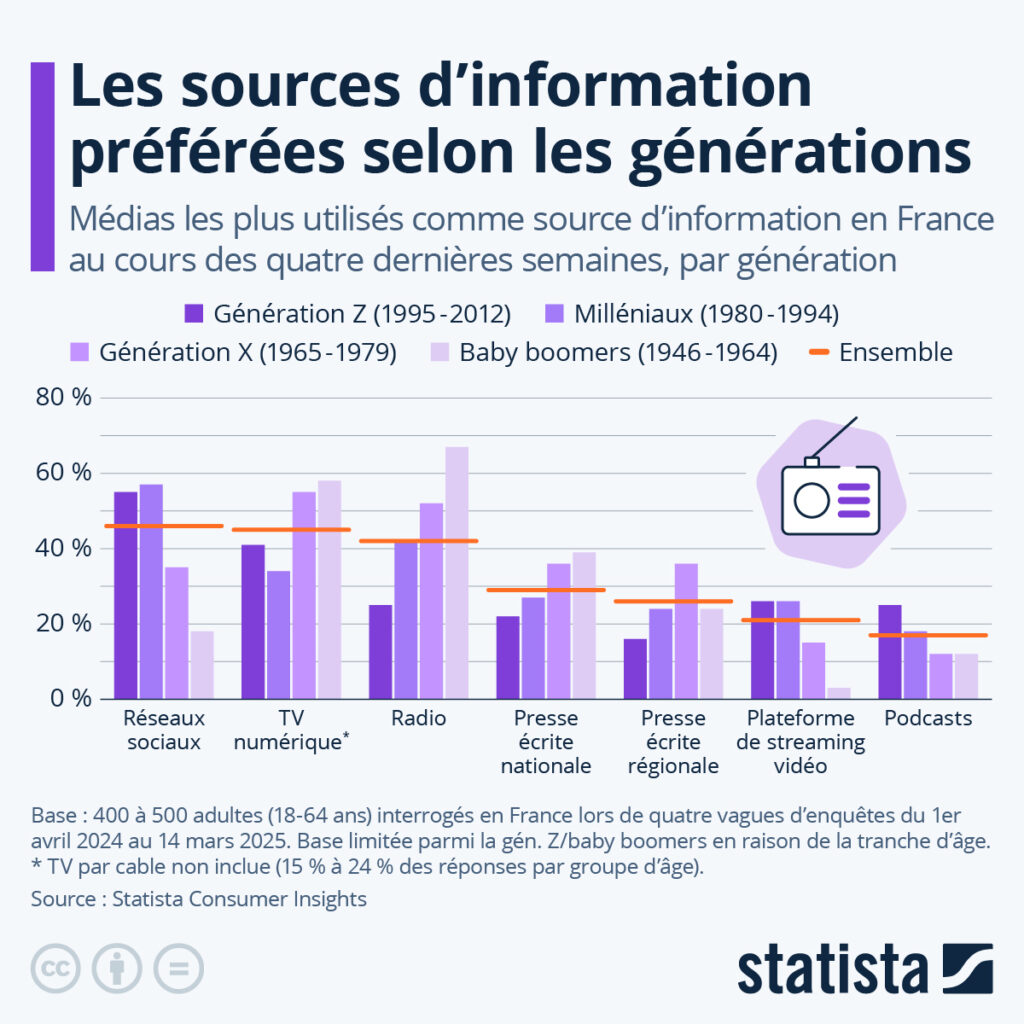

Quelles sont les sources d’information préférées selon les générations ?

De plus en plus de jeunes se tournent vers les réseaux sociaux comme source d’information principale. Selon la dernière enquête du Parlement européen sur la jeunesse, publiée en février 2025, les réseaux sociaux sont désormais la première source d’information pour les jeunes dans l’UE, dépassant la télévision et les médias imprimés et numériques. Ainsi, 42 % des Européens âgés de 16 à 30 ans ont déclaré s’appuyer principalement sur des plateformes comme TikTok, Instagram et YouTube pour s’informer sur la politique et les questions sociales, contre 39 % principalement sur la télévision.

Une enquête réalisée entre avril 2024 et mars 2025 par Statista dans le cadre des Consumer Insights confirme cette tendance et donne un aperçu du fossé existant désormais entre les générations dans leurs manières de consommer l’information. En France par exemple, plus de la moitié des répondants de la génération Z (nés après 1994) et des Milléniaux (1980-1994) ont déclaré avoir utilisé les réseaux sociaux pour s’informer au cours des quatre semaines précédant l’enquête, contre 35 % des représentants de la génération X (1965-1979) et 18 % des baby boomers (nés avant 1965). Inversement, la télévision a été utilisée comme source d’information par la majorité des répondants de plus de 45 ans, tandis qu’en dessous de cet âge, le taux d’utilisation tombe en dessous de 50 %.

Parmi l’ensemble des canaux étudiés en France, c’est la radio qui affiche le fossé générationnel le plus important : deux tiers (67 %) des baby boomers l’ont utilisé pour s’informer au cours des quatre dernières semaines, contre seulement 25 % des répondants de la génération Z. Les jeunes de moins de 30 ans semblent en partie avoir remplacé la radio par les podcasts en streaming, qui recueillent un taux d’utilisation de 25 % au sein de ce groupe d’âge (contre 12 % pour la génération X et les baby boomers).

De Tristan Gaudiaut pour Statista