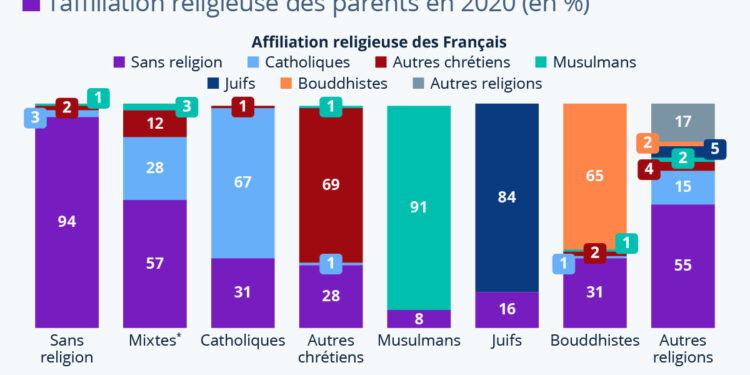

En 2023, l’Insee a publié les résultats d’une enquête intitulée « Trajectoires et Origines », coréalisée avec l’Ined (Institut national des études démographiques). Les données récoltées en 2020 auprès de 26 500 répondants en France métropolitaine donnent un aperçu de la diversité des populations en France, de leurs pratiques religieuses et des dynamiques de transmission intergénérationnelle qui façonnent le paysage religieux sur le long terme.

Comme le met en avant notre infographie, la transmission familiale est particulièrement forte pour l’islam et le judaïsme : 91 % des personnes élevées au sein de familles musulmanes et 84 % au sein de familles juives continuent à se réclamer de la religion de leurs parents. En revanche, les familles chrétiennes ont tendance à moins transmettre leur religion : 67 % des personnes élevées par des parents catholiques et 69 % par des parents d’autres confessions chrétiennes l’ont conservé. Ce taux est assez similaire dans les familles bouddhistes : 65 %.

Aussi, la majorité des Français ne suivant pas l’affiliation religieuse de leurs parents ont quitté la religion plutôt que d’en adopter une autre. Le « taux de sortie » de la religion est notamment le plus marqué (57 %) parmi ceux dont les parents ont deux religions différentes ou dont l’un parent est sans religion (parents « mixtes »). Enfin, le retour à la religion chez les descendants de parents « sans religion » – qu’ils soient athées, agnostiques, libres-penseurs ou spirituels non-religieux – est rare : seuls 6 % adhèrent à une religion (principalement chrétienne), alors que 94 % se revendiquent « sans religion ».

Comme le précise l’Insee, ces taux de transmission varient également en fonction des groupes d’origines : « ainsi, dans les familles catholiques natives d’Outre-mer, les taux de transmission sont plus élevés (71 % pour la deuxième génération) que ceux observés dans les familles sans ascendance migratoire (66 %). De même, les familles musulmanes originaires du Maghreb transmettent un peu moins (89 %) que celles de Turquie, du Moyen-Orient, ou d’Afrique sahélienne (97 %) ».

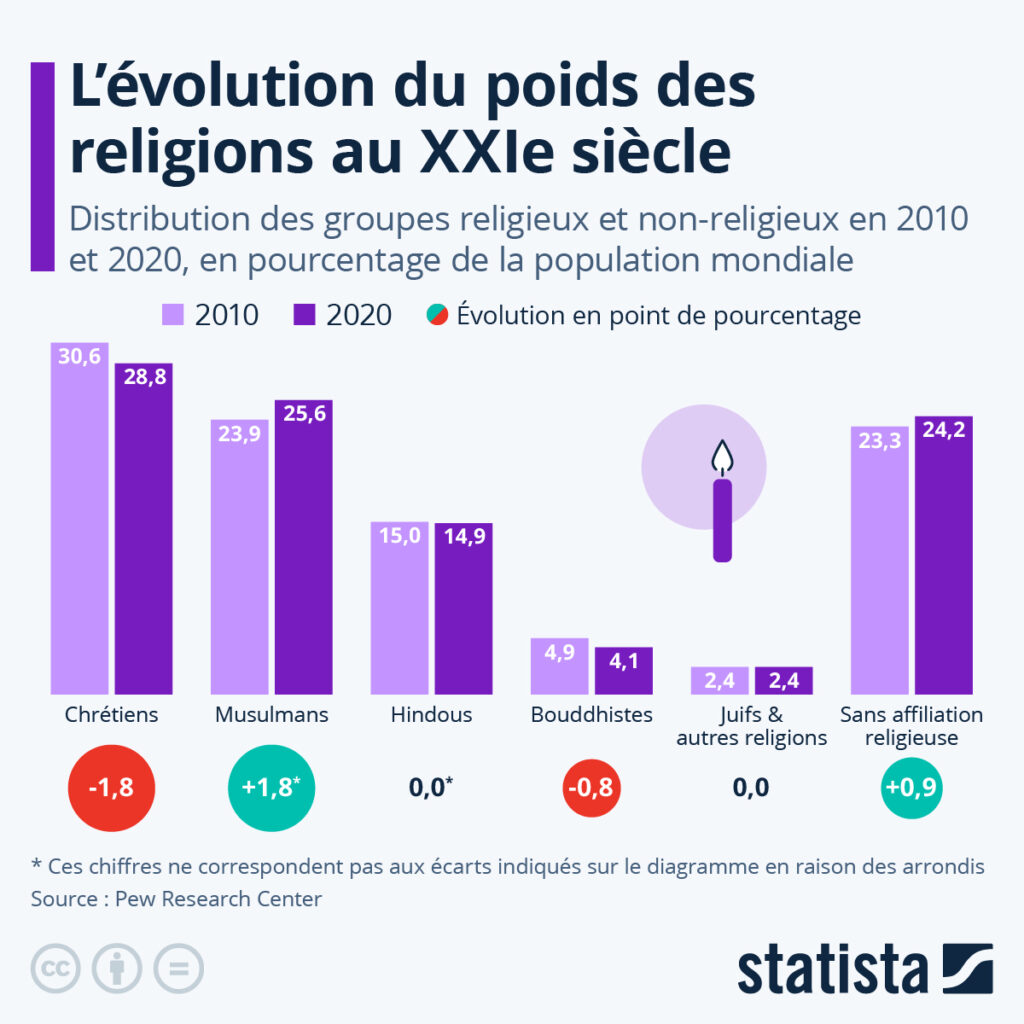

L’évolution du poids des religions au XXIe siècle

La population mondiale augmente au XXIe siècle, tout comme la taille de la plupart des groupes religieux. Une étude publiée en juin 2025 par le Pew Research Center, basée sur plus de 2 700 recensements et enquêtes à travers le monde, donne un aperçu de l’évolution des groupes religieux et non-religieux en proportion de la population mondiale entre 2010 et 2020.

Comme l’indique notre infographie, les chrétiens sont restés le groupe religieux le plus important dans le monde. Entre 2010 et 2020, le nombre de chrétiens (toutes confessions confondues) a augmenté de 122 millions, pour atteindre 2,3 milliards, mais cette hausse n’a pas suivi le rythme de la croissance démographique mondiale. Ainsi, en proportion de la population mondiale, la part des chrétiens a diminué de 1,8 point de pourcentage, pour s’établir à 28,8 %.

De leur côté, les musulmans sont le groupe religieux ayant connu la croissance la plus rapide au cours de la dernière décennie, portée par les dynamiques démographiques en cours en Afrique et au Moyen-Orient. Le nombre de musulmans a augmenté de 347 millions en l’espace de dix ans, soit plus que toutes les autres religions réunies, pour atteindre environ 2 millliards. La part mondiale de la population musulmane a ainsi augmenté de 1,8 point, pour atteindre 25,6 % en 2020.

Les bouddhistes sont quant à eux le seul grand groupe religieux dont la population a décliné entre 2010 et 2020. Le nombre de bouddhistes dans le monde a diminué de 19 millions, pour s’établir à 324 millions. En pourcentage de la population mondiale, les bouddhistes ont reculé de 0,8 point, descendant à 4,1 %. Enfin, la part mondiale des populations hindoue et juive est restée globalement stable sur la période étudiée (respectivement environ 15 % et 0,2 %). Dans le détail, le nombre d’hindous a augmenté de 126 millions, pour atteindre 1,2 milliard, et le nombre de juifs de près d’un million, pour atteindre 14,8 millions.

Enfin, les personnes sans appartenance religieuse – c’est-à-dire athées, agnostiques, spirituelles non-religieuses, etc. – sont le seul groupe, avec les musulmans, à avoir progressé en pourcentage de la population mondiale sur la décennie étudiée : près d’un point de pourcentage, pour atteindre 24,2 %. En chiffres absolus, la population mondiale sans appartenance religieuse a augmenté de 270 millions de 2010 à 2020, pour atteindre 1,9 milliard.

De Tristan Gaudiaut pour Statista