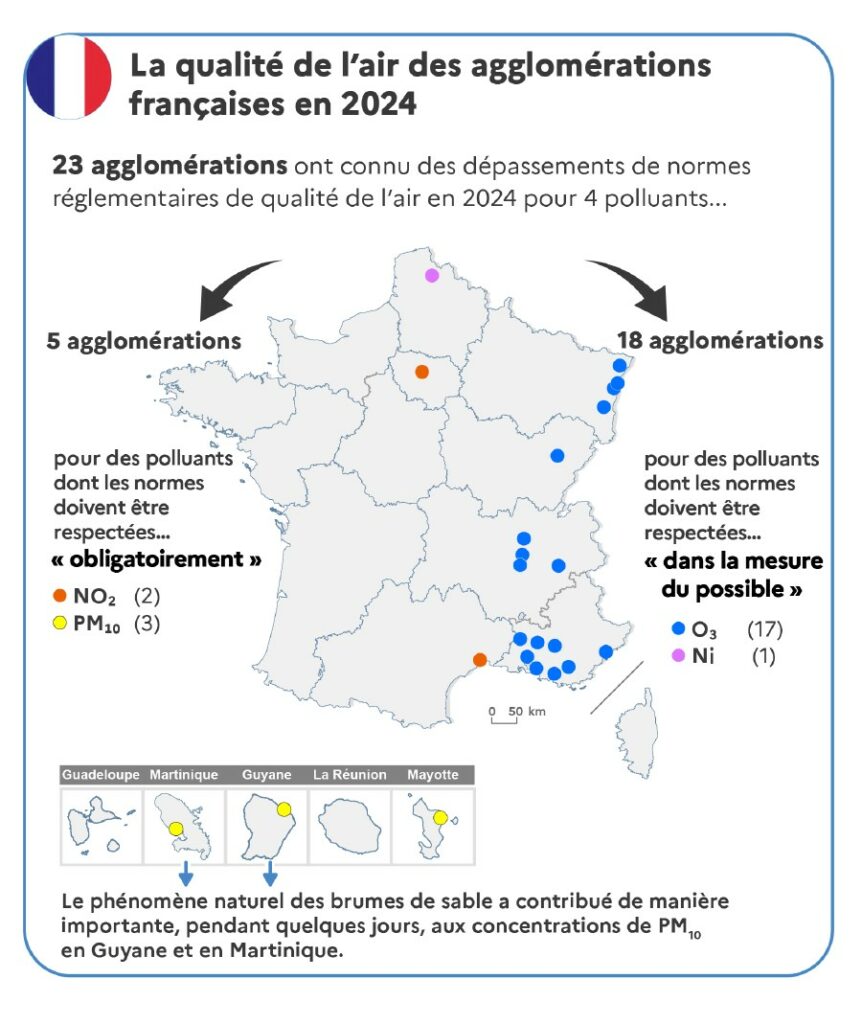

Le SDES (Service des données et études statistiques) vient de publier le ‘Bilan de la qualité de l’air extérieur en France en 2024’. Dans ce document, cet organisme qui assure les fonctions de service statistique des ministères chargés de l’environnement, de l’énergie, de la construction, du logement et des transports, recense notamment la liste des agglomérations françaises ayant connu l’an dernier des dépassements de normes réglementaires en matière de qualité de l’air extérieur. En tout, parmi les 221 agglomérations ayant disposé d’un suivi par mesures en 2024) 20 agglomérations de métropole (plus 3 en Outre-Mer) ont ainsi enregistré un dépassement pour l’un des 4 polluants suivants : le NO2 (Dioxyde d’azote), les PM10 (particules de diamètre inférieur à 10 µm), le Ni (nickel) et l’O3 (ozone de basse altitude).

Amélioration lente de la situation depuis 10 ans

Les zones d’Avignon et d’Apt sont tout particulièrement touchées par ce dernier type de polluants. Suffisamment en tout cas pour figurer dans ce rapport. Toutefois, entre les périodes 2010-2012 et 2022-2024, la situation s’est améliorée pour les deux bassins de vie vauclusiens qui sont passés de plus de 50 jours de dépassement des seuils réglementaires de O3 par an à une période annuelle comprise entre 25 et 50 jours.

L’ozone quesaco ?

Pour rappel, l’ozone de basse altitude est un polluant secondaire qui n’est pas émis directement, mais se forme par réaction photochimique, sous l’effet des rayonnements UV, en présence de ‘précurseurs’ tels que les oxydes d’azote (NOx), les composés organiques volatils (COV) et le méthane. Il est notamment favorisé par les activités humaines (émissions industrielles, trafic routier, combustion de carburants, méthane issu du biogaz ou des exploitations agricoles, solvants contenus dans les peintures, colles, produits d’entretien…), qui en accélère la production, mais aussi par la végétation combinée à l’activité solaire. De fait, la production d’O3 est d’intensité nettement plus importante en période estivale qu’en période hivernale, tout particulièrement dans les zones urbaines peu ventilées, aggravant les risques pour la santé humaine et la qualité de l’air.

L’O3 peut pénétrer profondément dans l’appareil respiratoire, et son exposition provoque le plus fréquemment de la toux sèche et une gêne respiratoire. Des effets cardio-vasculaires sont également confirmés pour ce polluant. De études montrent des effets à long terme reliant l’exposition à l’O3 à la mortalité respiratoire et au développement de l’asthme. L’O3 a également des effets néfastes sur la végétation notamment la baisse de rendement pour certaines cultures.

La région Paca parmi les mauvais élèves

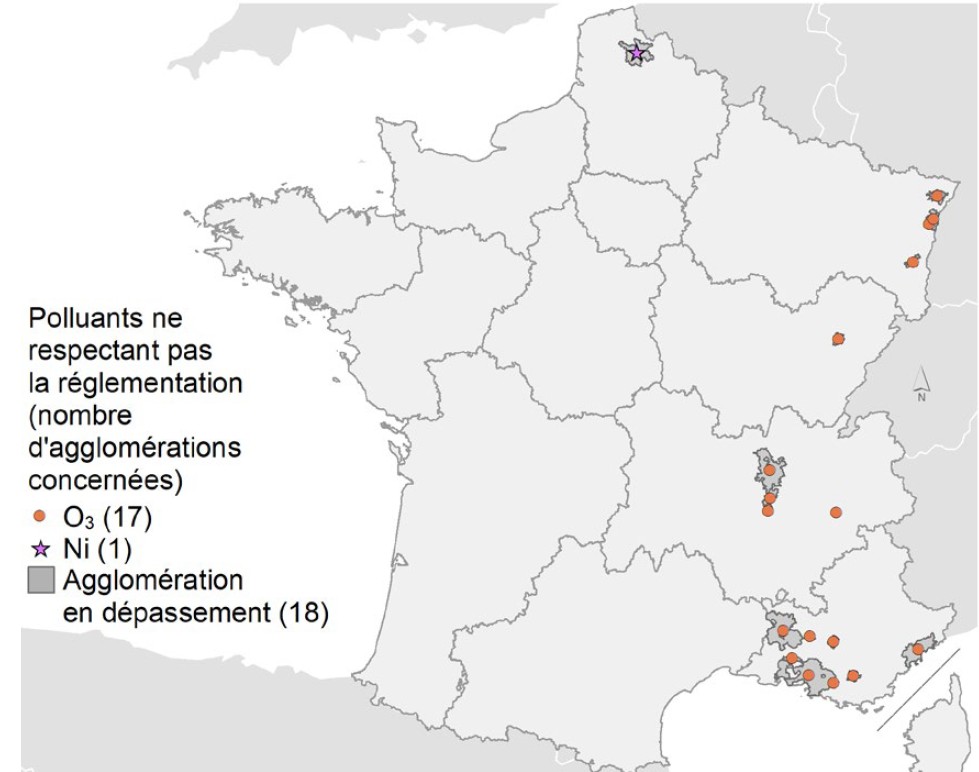

Avec les deux zones vauclusiennes, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur concentre près de 40% des agglomérations de métropole où les seuils réglementaires ont été franchis l’an dernier. Toutes l’ont été en raison de pollution à l’O3 (Marseille-Aix-en-Provence, Nice, Toulon, Manosque, Salon-de-Provence et Brignoles).

A cela s’ajoutent, 9 autres agglomérations concernés par les émissions d’O3 : 4 en Auvergne-Rhône-Alpes, 1 en Bourgogne-Franche Comté et 4 dans le Grand Est. Par ailleurs, Montpellier et Paris sont touchés par les émissions de NO2, la Martinique, la Guyane et Mayotte par celles de PM10 alors que l’agglomération de Béthune, dans les Hauts-de-France, est la seule affichant des seuils trop élevés pour les émissions de Ni.

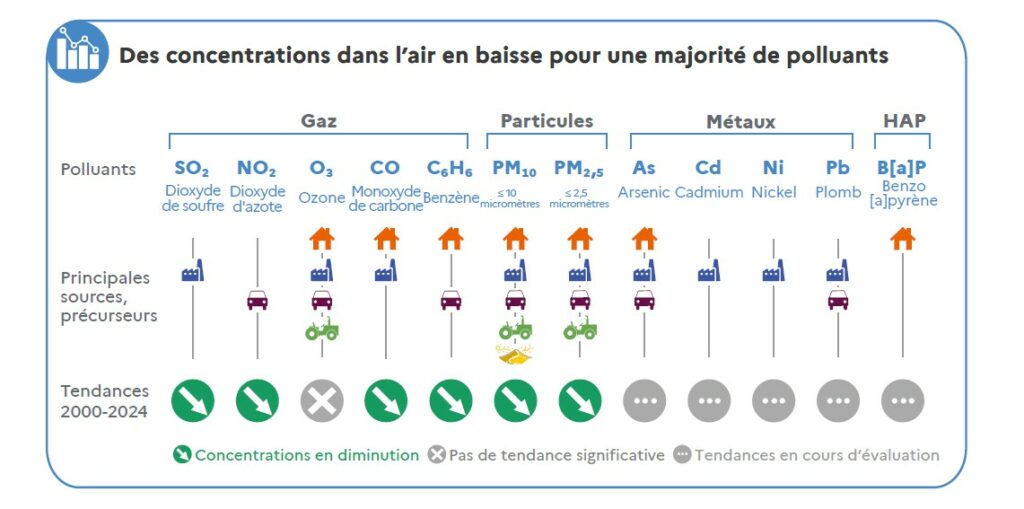

Les émissions de la majorité des polluants atmosphériques ont baissé sur la période 2000-2024

« Sur la période 2000-2024, les émissions anthropiques primaires ont baissé pour la majorité de ces polluants, rappelle cependant le SDES. Ces améliorations font suite à la mise en œuvre de stratégies et plans d’action pour réduire les émissions dans différents secteurs d’activité. En 2020 et dans une moindre mesure en 2021, les mesures prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19, et notamment les fortes limitations des déplacements et de l’activité économique, ont amplifié cette baisse pour certains polluants. »

« L’année 2024, dont ce rapport fournit un aperçu, confirme à nouveau que des progrès significatifs ont été accomplis dans la réduction des émissions de polluants atmosphériques à la suite des actions impulsées tant à l’échelle nationale qu’au niveau local, constate au niveau national Béatrice Sédillot, cheffe du SDES. Ces progrès se reflètent dans l’évolution des concentrations en polluants dans l’air. La France demeure toutefois confrontée à des dépassements de normes réglementaires de qualité de l’air pour la protection de la santé humaine dans certaines agglomérations, ainsi qu’à des épisodes de pollution à l’ozone ou aux particules en France métropolitaine, dans les Antilles et en Guyane. »